- 一定規模以上の工事請負に建設業許可が必須

- 許可取得には5つの要件を満たす必要あり

- 公共工事入札に参加するには「経審」と「入札参加資格申請」が追加で必要

「建設業許可申請」とは、建設工事を請け負う事業者が、一定規模以上の工事を行う際に必要となる行政手続きです。

建設業法では、国または都道府県から許可を受けなければ、原則として500万円(建築一式工事では1,500万円)を超える工事を請け負うことはできないとされています。

建設業許可を受けることで、一定規模以上の工事を請け負えるようになることだけでなく、許可を取得することで公共工事の入札に参加できるようになり、企業としての事業領域が大きく広がります。

本記事では、建設業許可の概要から、種類・要件・申請手続き、さらに許可取得後に必要となる経営事項審査や入札参加資格申請までを分かりやすく解説します。

これから許可取得を検討する方、公共工事への参入を目指す企業の担当者の方は、ぜひ最後までご覧ください。

建設業許可申請とは

建設業許可申請とは、一定規模以上の建設工事を請け負う際に、建設業法に基づいて国または都道府県の許可を受けるための手続きです。

この制度は、請負契約を通じて工事を行う事業者の資質や経営状況を審査し、適正な施工体制を確保することを目的としています。

建設業法第3条では、「軽微な建設工事」を除き、建設業を営む者は必ず建設業の許可を受けなければならないと定められています。

ここでいう「軽微な建設工事」とは、次に該当する工事を指します。

- 建築一式工事の場合:請負金額が1,500万円未満(消費税を含む)または延べ面積150㎡未満の木造住宅の建設工事

- それ以外の専門工事の場合:請負金額が500万円未満(消費税を含む)の工事

この範囲内であれば、建設業許可を取得していなくても工事の請負は可能です。

一方で、これを超える規模の工事を継続的に受注する場合には、必ず建設業許可が必要になります。

無許可で建設業を営んだ場合、建設業法第47条により「3年以下の懲役または300万円以下の罰金」が科せられる可能性があります。

また、法人の場合は代表者個人も処罰の対象となるため、実質的に事業の継続が困難になるリスクもあります。

したがって、建設業における許可の取得は、単なる形式的な要件ではなく、法令遵守と信頼性確保のための最低限の基盤といえます。

これから建設業を始める場合や、請負金額が基準を超える案件を扱う予定がある場合は、早めに許可申請の準備を進めておくことが重要です。

建設業許可の種類と区分

建設業許可の区分として許可権者による違い(大臣許可と知事許可)と、下請契約実施の有無による違い(一般建設業と特定建設業)があります。

大臣許可と知事許可

建設業許可申請では、営業所を設ける範囲によって申請先が異なります。

- 大臣許可:2つ以上の都道府県に営業所を設けて建設業を営む場合に必要。申請先は国土交通大臣(各地の国土交通省地方整備局)。

- 知事許可:1つの都道府県内のみに営業所を設けている場合に必要。申請先は各都道府県知事(各都道府県庁の担当課)。

たとえば、本社が東京都にあり、支店を埼玉県にも設けて営業する場合は大臣許可が必要ですが、東京都内のみで営業する場合は知事許可で足ります。

許可の権限が異なるだけで、施工できる地域が制限されるわけではありません。

知事許可でも、他県での下請け工事や共同企業体(JV)への参加は可能です。

一般建設業と特定建設業

もう1つの区分は、発注者から直接元請負人として請け負った工事について下請契約を締結する場合の金額規模に応じた区分です。下請契約の規模等により「一般建設業」と「特定建設業」に区分して許可がされます。

- 一般建設業:下記以外

- 特定建設業:発注者から直接(元請負人として)請け負った工事について、5,000万円以上(建築工事業の場合は8,000万円以上)となる下請契約を締結する場合

なお、発注者から直接請け負う請負金額には一般・特定に関わらず制限はありません。請け負うのみであれば、金額がいくらであるかに関わらず一般建設業の許可で足りることになります。

また、元請負人として発注者から直接請けた工事の金額が大きい場合も、その大半を自社で施工するなどし、下請契約の金額が5,000万円未満の場合は一般建設業で足りることになります。

建設業許可の業種

建設業の許可は、請け負う工事の種類に応じて「業種別の許可制」となっています。

建設業許可における業種区分は全部で29業種あります。

これは、建設業法第3条および同法施行令別表第一で定められているもので、以下のように「一式工事」と「専門工事」に大別されます。

一式工事は2種類あり、「土木工事業」と「建築工事業」です。

土木工事業は道路・橋梁・河川・トンネルなどの総合的な土木工事を扱い、建築工事業は建物の新築・増改築など総合的な建築工事を扱います。

このほかに、専門工事として27業種あります。

専門工事(27業種)

- 1.大工工事業

- 2.左官工事業

- 3.とび・土工・コンクリート工事業

- 4.石工事業

- 5.屋根工事業

- 6.電気工事業

- 7.管工事業

- 8.タイル・れんが・ブロック工事業

- 9.鋼構造物工事業

- 10.鉄筋工事業

- 11.舗装工事業

- 12.しゅんせつ工事業

- 13.板金工事業

- 14.ガラス工事業

- 15.塗装工事業

- 16.防水工事業

- 17.内装仕上工事業

- 18.機械器具設置工事業

- 19.熱絶縁工事業

- 20.電気通信工事業

- 21.造園工事業

- 22.さく井工事業

- 23.建具工事業

- 24.水道施設工事業

- 25.消防施設工事業

- 26.清掃施設工事業

- 27.解体工事業

建設業許可を受けるための要件

建設業許可を取得するには、単に申請書を提出するだけでなく、建設業法第7条に定められた5つの要件をすべて満たす必要があります。申請前に社内体制や資料の整備状況を点検し、不足があれば早めに補強しておくことが重要です。

特に経営業務の管理責任者や専任技術者の要件は確認に時間がかかるため、申請準備の最初に着手すべき項目です。

①経営業務の管理責任者がいること

建設業の経営を的確に管理できる者(経営業務の管理責任者)が常勤していることが必要です。

原則として、同種の建設業において5年以上の経営業務経験を有していることが条件です。

法人の場合は役員のうち1名、個人事業の場合は事業主本人が該当します。

経営業務の経験は、他社勤務時代の実績でも認められる場合がありますが、在職証明や工事契約書など具体的な資料で裏づける必要があります。

②専任の技術者がいること

各営業所には、工事の品質と安全を確保できる専任技術者を配置しなければなりません。

専任技術者は、業種に応じた国家資格の保有者、または10年以上の実務経験者などが該当します。

たとえば、土木一式工事なら「1級土木施工管理技士」や「2級土木施工管理技士」、電気工事なら「第一種電気工事士」などが該当資格となります

③誠実性があること

請負契約に関して不正や不誠実な行為を行うおそれがないことも求められます。

過去に建設業法や労働基準法、下請代金支払遅延防止法などに違反した事実がある場合は、許可が下りないことがあります。

会社としての社会的信用や法令遵守体制が問われる項目です。

④財産的基礎または金銭的信用があること

適切に工事を遂行できるだけの資金力・経営基盤を有していることが条件です。

例えば、一般建設業の場合は自己資本500万円以上、500万円以上の資金調達能力を有すること、特定建設業の場合は資本金2,000万円以上であり、かつ自己資本の額が4,000万円以上であること等があります。

⑤欠格要件に該当しないこと

例えば、次のような場合には許可を受けられません。

- 破産して復権を得ていない

- 建設業許可を取り消され、取消しの日から5年を経過しない者

- 建設業法に基づき営業停止、または禁止されその期間が経過しない者

- 暴力団員やその関係者である

建設業許可申請の流れと必要書類

建設業許可の申請は、要件をすべて満たしたうえで、定められた様式の申請書類を提出することで行います。

申請には、申請者の状況に応じたいくつかの区分が設けられています。(新規、業種追加、更新など)

ここでは、新規申請の場合の一般的な流れと必要書類を解説します。

新規申請から許可取得までの一般的な流れ

事前準備(要件・資料の確認)

経営業務の管理責任者や専任技術者の資格・経験、財務基盤など、法定の許可要件を満たしているかを確認します。

不足がある場合は、証明書類(在職証明、資格証など)を整備しておきます。

申請書類の作成

都道府県庁または地方整備局のホームページから申請様式をダウンロードし、必要事項を記入します。

証明書類の添付・提出

申請書に加えて、経営管理・技術者・財務などを証明する各種資料を添付します。

申請書と必要な添付書類を定められた方法で提出します。

審査・補正対応

提出後、担当部署による書類審査が行われます。

記載漏れや添付不足がある場合は、補正の指示が出されるため、速やかに対応します。

許可通知・許可証交付

すべての審査が完了すると、建設業許可が交付されます。

許可の有効期間は5年間で、期限満了前に更新申請を行う必要があります。

必要書類の一覧と入手方法

許可申請に必要な主な書類は、許可権者及び申請の区分、法人・個人の別で多少異なりますが、一般的には次のとおりです。

- 申請書一式(申請書本紙ほか役員・技術者、営業所、工事経歴等に関する別紙様式を含む)

- 登記事項証明書(履歴事項全部証明書)

- 定款

- 法人事業税等の納税証明書

- 専任技術者の資格証・実務経験証明書

- 財務諸表(貸借対照表・損益計算書)

- 技術者等に係る資格証明書

など

審査期間の目安

審査期間は自治体や申請内容によって異なりますが、提出から許可までおおむね1か月〜4か月程度が一般的です。

ただし、書類不備や補正対応が生じるとさらに時間を要するため、余裕をもって申請することが重要です。

例えば、大臣許可に係る標準処理期間は「おおむね90日程度」とされています。なお、標準処理期間は適正な申請を前提にしており、申請者による補正・追加資料提出に要する期間を含まないことに注意が必要です。

建設業許可取得後に必要な手続きと入札参加への流れ

建設業許可を取得しただけでは、すぐに公共工事の入札に参加できるわけではありません。

許可はあくまで「建設業者としての登録資格」に過ぎず、入札参加資格を得るためには追加の手続きが必要です。

ここでは、許可取得後に行うべき主な流れを整理します。

経営事項審査を受ける

まず必要なのが、経営事項審査(経審)です。経審とは、建設業法に基づいて行われる客観的な経営評価制度です。

審査は次の2段階で構成されます。

経営状況分析(Y点)

決算書などをもとに、収益性・安定性・流動性などの経営指標を分析。登録分析機関に申請します。

経営事項審査申請(P点・W点・技術力など)

都道府県または国土交通省地方整備局に申請し、経営規模・技術力・社会性などを総合的に評価されます。

審査の結果は「総合評点(P点)」として数値化され、各発注機関が実施する入札の格付け基準に利用されます。

公共工事を受注するには、この経審結果が必須となります。

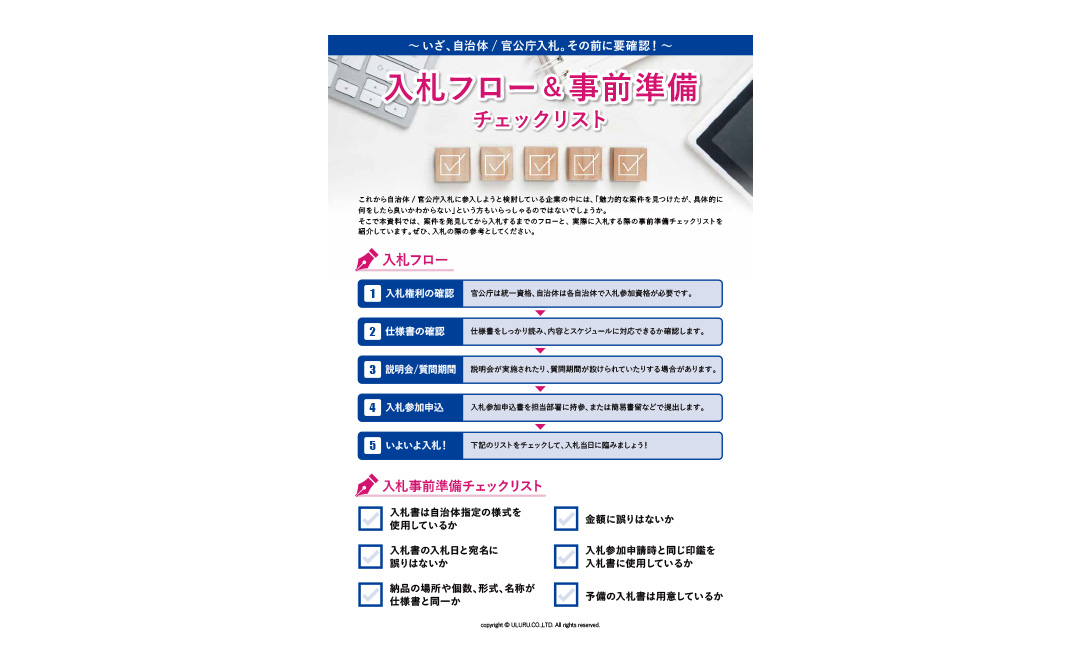

入札参加資格申請を行う

経審を受けた後は、各発注機関に対して入札参加資格申請を行います。審査を終えて入札参加資格者名簿に登録されることで、ようやく入札案件への参加が可能になります。

入札情報の検索と案件情報の把握

入札参加資格を得た後は、定期的に案件情報を収集し、自社に合った案件を選定することが重要です。

入札公告は、各自治体のホームページや調達ポータルサイトで公開されていますが、発注機関ごとに入札情報の掲載方法が異なるため、検索には少々手間がかかるのが実情です。

こうした課題を解決する手段として、有料の入札情報サービスの活用が有効です。

例えば入札情報速報サービス(NJSS)では、全国の官公庁・自治体・外郭団体の入札公告・落札結果を一元的に検索でき、複数の発注者にまたがる案件を比較・分析できます。

検索条件を登録しておくことで、該当する新着案件の有無を毎日メール配信する機能もありますので、情報の見逃しも防ぐことができます。

まとめ

建設業許可申請は、建設業を営む上での法的な出発点です。

「どの工事に許可が必要か」を正しく理解し、自社の体制(経営・技術・財務)を整えることが第一歩となります。

許可取得後は、経営事項審査(経審)や入札参加資格申請を経て、はじめて公共工事の入札に参加できるようになります。

入札で成果を上げるためには、制度を理解するだけでなく、類似案件の落札価格や競合の動向を把握することが欠かせません。

こうした入札情報のリサーチにおすすめなのがNJSS(入札情報速報サービス)です。NJSSは、全国の国・地方公共団体・外郭団体による年間180万件以上の発注情報を検索することができます。これまでのように発注者ごとに分かれた入札システムにアクセスする手間を削減できます。

NJSSでは8日間の無料トライアルを実施していますので、ぜひこの機会に体験してみてください。

国内最大級の入札情報サイト

- 掲載機関数8,900以上

- 掲載案件数年間180万件以上

- 落札結果1,800万件以上