- 入札に参加するためには、事前に発注機関の入札参加資格を取得する必要がある。

- 入札参加資格には、業務内容や発注機関によって複数の種類が存在する。

- 資格の有効期限があり、更新申請が必要になる。

これから入札に参加しようと検討されている担当者様にとって、「入札参加資格」という言葉は、最初に立ちはだかる壁かもしれません。

本記事では、入札資格の基本から取得方法、注意点までを解説します。

もくじ

入札参加資格とは?

入札参加資格とは、国や地方公共団体などの入札に参加するために、事前に取得する必要がある資格のことです。これは、発注機関が求める一定の基準を満たしていることを証明するもので、資格がないと原則として入札に参加することはできません。

入札参加資格は、企業が発注機関と取引を行うための「登録証」のようなもので、この登録を通じて、入札に参加する企業が安定した経営基盤を持ち、契約を履行する能力があるかなどを確認します。

入札参加資格取得のNG要件

入札は広く公正に行われるべきものですが、資格は誰でも無条件に取得できるわけではありません。一般的に、以下のような企業は入札に参加することができません。

- 反社会勢力に該当する企業

- 納税を滞納している企業

- 民事再生手続き中の企業

上記以外にも、各発注機関が個別の条件を設けている場合があります。

「業者登録」「指名願い」といった呼ばれ方も

発注機関によっては、入札参加資格のことを「業者登録」や「指名願い」と呼ぶこともあります。名称は異なりますが、基本的な意味合いは同じです。

入札参加資格の種類と申請先

入札参加資格は、参加したい入札案件の業務内容や発注する機関によって、申請すべき資格が異なります。ここでは、主な分類と申請先について解説します。

業務内容による分類

入札参加資格は、主に以下の4つの業務カテゴリに分類されます。

物品に関する業務

事務用品、印刷物、消耗品などの製造・販売・供給

役務に関する業務

機械設備の保守管理、翻訳、広告、情報処理、ソフトウェア開発などサービスの提供

建設工事に関する業務

建築、土木、電気工事などの施工

建設コンサルタントに関する業務

建設に関する測量、調査、資料作成など

発注機関による違い

入札を行う発注機関は、大きく分けて以下の3つがあります。

国の機関

各省庁とその下部組織・出先機関など

地方公共団体

都道府県、市区町村

外郭団体

国や地方公共団体が設立・運営に関与する団体

それぞれの機関によって、入札参加資格の制度や申請窓口が異なります。

全省庁統一資格とは

国の各省庁が共通で利用する入札参加資格が「全省庁統一資格」です。この資格を取得すると、複数の省庁や機関の物品・役務に関する入札に共通して参加できるため、個別の資格を複数取得する手間が省けます。ただし、建設工事や建設コンサルタントに関する入札には適用されない場ため、注意が必要です。

また、2~3年ごとの更新が必要となります。

地方自治体の資格

都道府県や市区町村などの地方公共団体は、それぞれ独自の入札参加資格制度を設けています。申請手続きや要件は自治体ごとに異なるため、参加を希望する自治体の情報を事前に確認し、それぞれの要件に従って申請を行う必要があります。一部の県では、県内の複数の市区町村の資格を一括で申請できる制度もあります。

外郭団体の資格

外郭団体も独自の入札参加資格を設けている場合がありますが、全省庁統一資格を利用している団体もあります。入札に参加する際は、各団体の入札公告や説明書を必ず確認し、必要な資格を取得するようにしましょう。

入札参加資格の「等級」とは?

入札参加資格を取得したとしても、すべての案件に自由に入札できるわけではありません。多くの発注機関では、資格審査の際に企業の規模や経営状況などを評価し、「等級」「ランク」「格付け」といった形で企業をランク分けしています。そして、この等級によって入札できる案件の規模や種類が制限されることがあります。

等級制度の目的

等級制度の主な目的の一つは、大企業と中小企業の競争を適切にコントロールし、中小企業にも入札の機会を提供することです。大規模な案件は大企業、比較的小規模な案件は中小企業といったように、企業の規模に応じた入札機会を設けることで、多くの企業が公共入札に参加できるよう配慮されています。

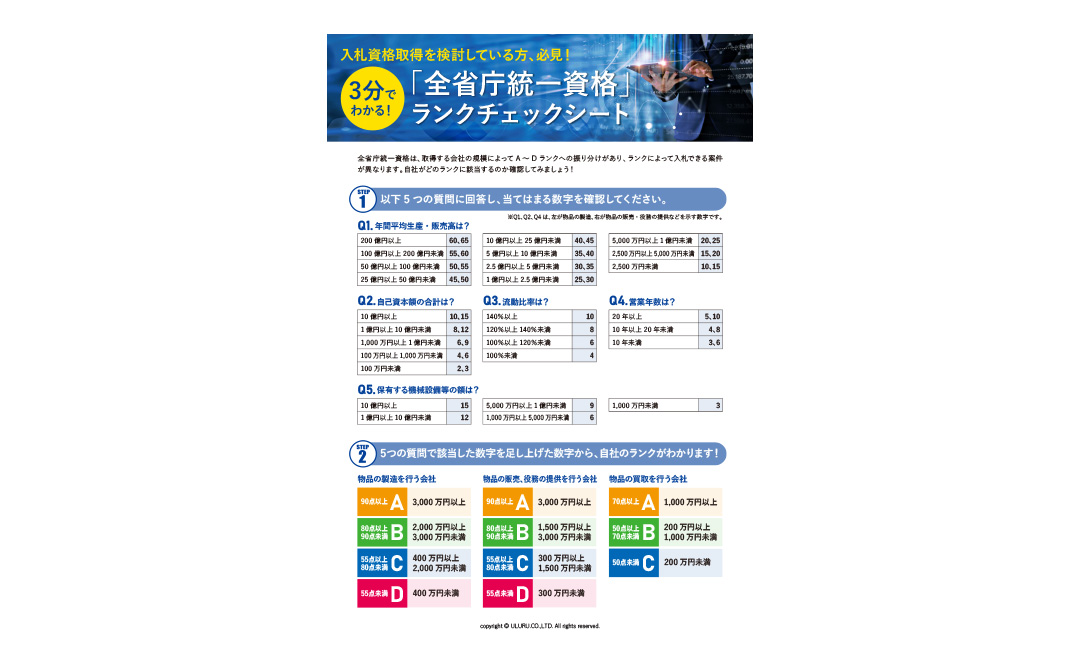

全省庁統一資格の等級分け項目例

全省庁統一資格における等級分けは、以下のような項目を点数化し、その合計点に基づいてA~Dなどのランクに分類されます。

- 年間平均(生産・販売)高

- 自己資本額の合計

- 流動比率

- 営業年数

- 機械設備などの額(物品の製造の場合)

具体的な評価項目や配点、等級の区分は発注機関によって異なります。

等級が案件にどう影響するか

等級が高い企業ほど、より規模の大きな案件に入札できる可能性が高くなります。一方、等級が低い企業は、比較的小規模な案件に限定されることがあります。前述の通りこれは、発注機関が案件の規模や内容に応じて、適切な能力を持つ企業を選定するための仕組みです。

したがって、入札に参加する際には、自社の等級を確認し、その等級で入札可能な案件を探すことが重要になります。

また、将来的に大きい案件への参加を目指すのであれば、経営状況の改善などを通じて等級の向上を目指すことも視野に入れると良いでしょう。

入札参加資格の取得方法

入札参加資格の取得には、新規に申請を行う場合と、既に取得している資格を更新する場合があります。それぞれのステップと注意点について解説します。

新規申請の流れと注意点

新たに入札に参加するために資格を取得する際の流れは、発注機関によって異なりますが、一般的には以下のようになります。

情報収集

参加したい入札案件や発注機関の入札参加資格に関する情報を収集します。各機関のウェブサイトなどで公開されています。

申請書類の準備

発注機関が指定する申請書や必要書類(登記簿謄本、納税証明書、財務諸表など)を準備します。必要書類は機関や資格の種類によって異なるため、事前に確認が必要です。

申請

準備した書類を持参、郵送、または電子申請システムを通じて提出します。電子申請の場合は、事前に電子証明書やICカードリーダーなどの準備が必要になります。

申請期間が定められている場合や、随時受け付けている場合があります。希望する案件のスケジュールに合わせて早めに確認しましょう。

一部の地域では、複数の自治体が共同で運営する電子入札システムがあり、一度の手続きで複数の自治体の資格を申請できる場合があります。例えば、東京都の「e-tokyo」などがあります。

審査

発注機関による書類審査が行われます。

資格登録

審査に通過すると、入札参加資格者名簿に登録され、資格取得となります。

資格の申請から取得までは、機関によっても異なりますが、おおよそ2週間~1ヶ月程度かかります。

更新申請について

入札参加資格は、企業の財務状況や経営体制などが変化する可能性があるため、多くの場合、有効期限が定められています。継続して入札に参加するためには、有効期限内に更新申請を行う必要があります。

基本的な手続きは新規申請と概ね同様ですが、一部簡略化されている場合があります。

更新手続きを忘れると資格が失効してしまうため、有効期限を常に把握し、早めに更新手続きを開始することが重要です。

また、多くの機関で、年度末や年度初め(12月~2月頃)が申請の繁忙期です。この時期は窓口が混雑したり、審査に時間がかかったりする可能性があるため、早めの準備を心がけましょう。

前回更新時と申請時期は同じ時期に開始することが多いですが、変わることもあるため、必ず最新の情報を確認しましょう。

入札に参加する企業がまずすべきことは?

ここでは、これから入札に挑戦する企業が最初にすべきことについて解説します。

入札案件の調査

まず、自社の製品やサービス、得意とする分野と合致する入札案件を探すことから始めましょう。各省庁や地方公共団体のウェブサイト、入札情報サイトなどで、公告されている案件を網羅的に確認します。案件の概要、参加資格要件、スケジュールなどを把握し、自社が参加できそうな案件を絞り込みます。

入札参加資格要件の確認

目当ての入札案件が見つかったら、その案件を発注している機関の入札参加資格要件を詳細に確認します。前述の通り、発注機関や業務内容によって資格の種類や申請方法、必要書類が異なります。

ウェブサイトなどで公開されている情報を隅々まで確認し、自社が要件を満たしているか、または満たすためにどのような準備が必要かを確認しましょう。

申請準備とスケジュール管理

入札参加資格の申請には、書類の準備や手続きに一定の時間がかかります。特に、初めて申請する場合は、必要書類の収集や作成に手間取ることもあります。参加したい案件の締め切り日から逆算して、余裕を持ったスケジュールで準備を進めることが重要です。

申請書類に不備があると、資格取得が遅れたり、最悪の場合、入札に参加できなくなったりする可能性もありますので、慎重に準備を行いましょう。

まとめ

入札に参加するためには、まず自社の事業内容に合った入札案件を見つけ、その案件を発注する機関の入札参加資格要件を確認することが重要です。入札参加資格には、業務内容や発注機関によって様々な種類があり、それぞれ申請先や必要書類が異なります。

資格取得の際には、新規申請と更新申請の手続きの違いを理解し、余裕を持ったスケジュールで準備を進めることが大切です。

また、多くの発注機関では、企業の規模や経営状況に応じて等級分けが行われ、入札できる案件が制限される場合があることも覚えておきましょう。

国内最大級の入札情報サイト

- 掲載機関数8,900以上

- 掲載案件数年間180万件以上

- 落札結果1,800万件以上